在3月3日第25個“全國愛耳日”即將來臨之際,柳州市人民醫院耳鼻咽喉科醫生提醒廣大市民:青少年耳鳴群體數量急劇增長,耳鳴是身體的警報,大家必須重視!

耳鳴已呈年輕化趨勢

現年32歲的小黃(化名)近期工作繁忙,壓力較大,且常玩手機到深夜。突然出現耳部持續的蟬鳴音,而且感覺耳道被東西塞住了,持續數天未見明顯改善后,小黃著急地前往柳州市人民醫院耳鼻咽喉科就診。

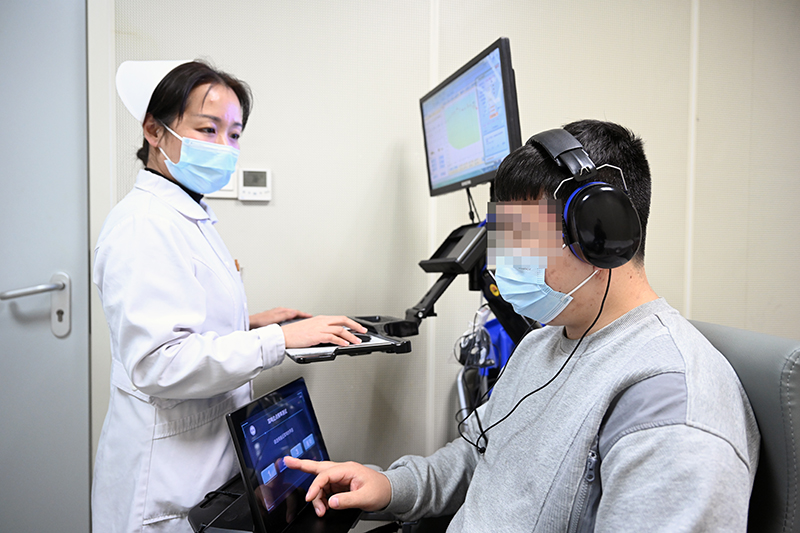

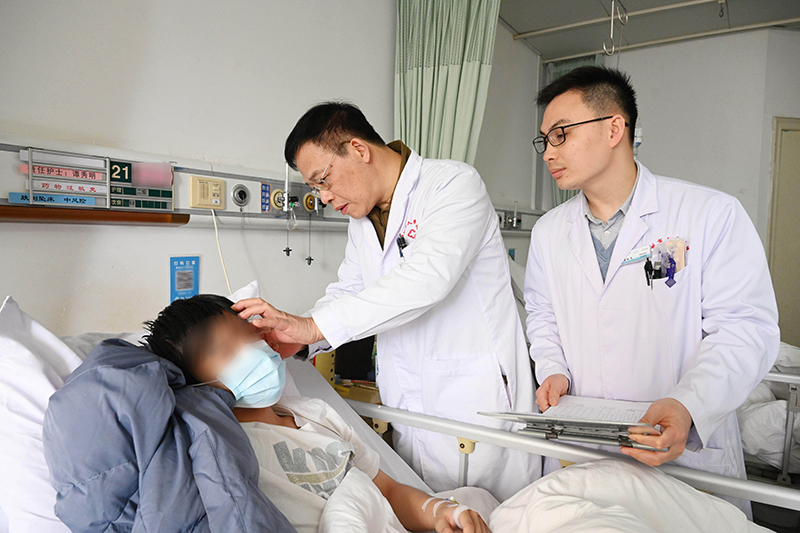

醫生檢查發現,小黃的聽力下降明顯,考慮為突發性耳聾、神經性耳鳴。經及時給予激素沖擊、擴管、營養神經等治療后,小黃的聽力逐漸恢復,耳鳴癥狀也逐漸消退。

“耳鳴指的是在沒有任何外界刺激的情況下,個體主觀感覺在耳朵或腦子里有一種或多種聲音的現象。耳鳴的發病率不低,而且很難檢測和治療,部分人群還合并聽力下降、眩暈、情緒異常等。”

據柳州市人民醫院耳鼻咽喉科主任李紀輝介紹,醫院每年接診的耳鳴患者超過7000例,其中70%的患者為45歲以上的中老年群體,該群體多是漸進性耳鳴及聽力下降,有的還出現單側或雙側耳“蟬鳴音”“機器轟鳴音”。

令人憂心的是,近兩年來,青少年耳鳴群體數量急劇增長,增長率高達20%,耳鳴必須警惕。

耳鳴會影響身心健康

耳鳴是一種自發產生也可以自行消失的癥狀。但耳鳴人群中20%的人癥狀不能消失,這一類人有可能成為耳鳴患者,也就是因耳鳴身心受到損傷的人。

耳鼻咽喉科副主任磨賓宇介紹稱,耳鳴可進一步影響聽力,影響人的心臟功能,影響血壓、血糖,對心理造成一定程度的創傷。久治不愈的耳鳴患者,90%以上存在失眠,患有一定程度的抑郁或焦慮,甚至有輕生的念頭。這便是常見的“耳鳴-失眠-耳鳴”惡性循環。

“如果耳鳴長期發生,不僅會嚴重影響人們的人際交往,對生活、學習和工作都會產生非常嚴重的傷害。”

醫生稱,引起耳鳴的常見疾病有神經性耳聾、耳硬化癥、外耳道堵塞、急慢性中耳炎、聽神經瘤、中耳肌肉痙攣等耳科疾病,也有焦慮、抑郁、神經衰弱等精神性疾病,高血壓、糖尿病、腎病、貧血、甲狀腺功能亢進或者減退等全身性疾病。

長期耳鳴并不會直接導致耳聾,耳鳴與耳聾之間沒有必然的聯系。但是,不同原因引起的耳鳴,需要根據不同的情況分別對待。

現代醫學研究表明,耳鳴持續約3天以上不緩解就需進行相應的評估。耳鳴早期評估主要是聽力的評估,早期耳鳴往往伴有聽力的損傷,早發現可以提早診療。長期耳鳴(大于3個月)的患者需做更全面的評估,例如聽力評估、耳鳴程度及位點評估、心理評估,為治療評價做好基礎。

有搏動感的耳鳴患者,有頭暈、單側聽力下降,手腳無力、麻木、嘴歪眼斜癥狀者,均需要進一步做神經系統檢測。

早預防,早發現,早診治

耳鳴的治療至今仍是醫學難題,臨床上不少慢性耳鳴療效不佳,所以耳鳴的預防尤為重要,其次是盡早治療。

想要預防耳鳴,應保持良好的生活習慣,不熬夜,保持充足的睡眠,不吸煙、不飲酒,這些都是預防耳鳴的重要措施。堅持適當的有氧鍛煉和經常呼吸新鮮空氣,也有利于預防耳鳴發生。

年輕人在工作、生活中不給自己太大壓力,適當放松心情,也可以減少耳鳴發生的概率。老年人則要做好基礎病的管理,關注自己的身體情況,加強血壓、血糖、心腦功能的體檢及診療。

對于一過性耳鳴,應注意控制煙酒。持續數天(1周以內)的耳鳴,單側耳鳴,應及時到耳鼻咽喉科就醫就診,尋找耳鳴的原因,治療越早,效果越好。

對于超過6個月以上的耳鳴(慢性耳鳴),如無明顯聽力損傷,可行認知療法、聲治療,或者耳鳴習服治療,如伴有明顯的聽力損失,可借助助聽器或人工耳蝸干預,保護殘存聽力,保持聽覺通路靈敏,恢復交流并降低認知功能障礙。耳鳴不一定能完全消失,但大多數程度能夠減輕,減少對生活質量的影響。

生活中遇到的工業、環境、娛樂性噪音也極易損傷我們的聽覺細胞。當噪音大于85分貝,會對聽力造成永久性損傷。環境聲音應不超過60分貝,耳機的音量不超過功率的60%,戴耳機時間不超過60分鐘。

鑒于耳鳴可能對人們造成長期的身心損害,李紀輝主任提醒廣大市民:科學認識耳鳴,早預防、早發現、早診治,這樣才能保持身心舒暢。